في العصور البدائية لتاريخنا البشري، أظهر الإنسان في سعيه لفهم وتفسير الطبيعة من حوله ميلاً قويًا لإزاحة الغموض عن كل حادثة خارجة عن إرداته.

من هنا ظهرت الأشكال الأولى للخرافة والأسطورة، التي كانت بمثابة رد فعل على غموض العالم من ناحية، ورغبة العقل الإنساني في تفسير الغموض من ناحية أخرى.

كثير من تلك الأساطير كانت انعكاسًا لما تغرق فيه مشاعره النفسية من قلق وخوف وغضب وشهوة؛ جانب يكشف عن سر واحدة من أقدم العبادات القديمة: عبادة الأنثى.. فلماذا أحاط الفكر البدائي الأنثى بتلك الهالة من القداسة؟

غالبًا ما ترتبط الأسطورة بحقيقة واقع الإنسان المعاش، كما تلعب العوامل النفسية – بمثابة مخزون التجربة اليومية – الدور الأكبر في توجيه بوصلة التقديس.

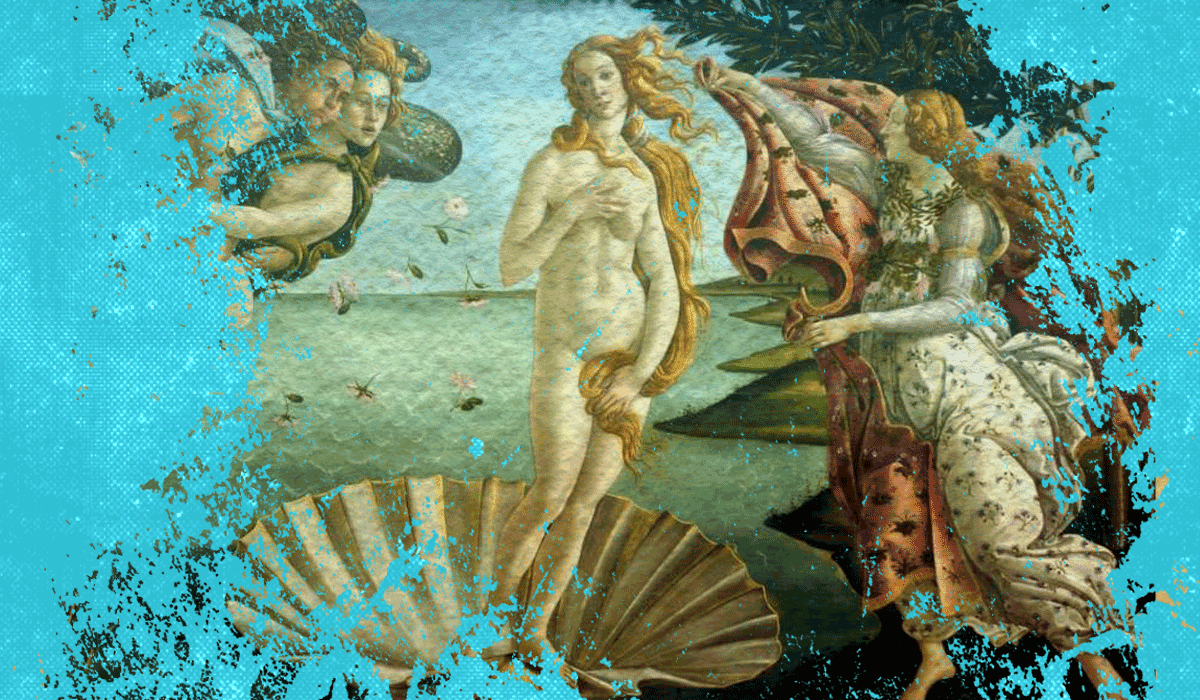

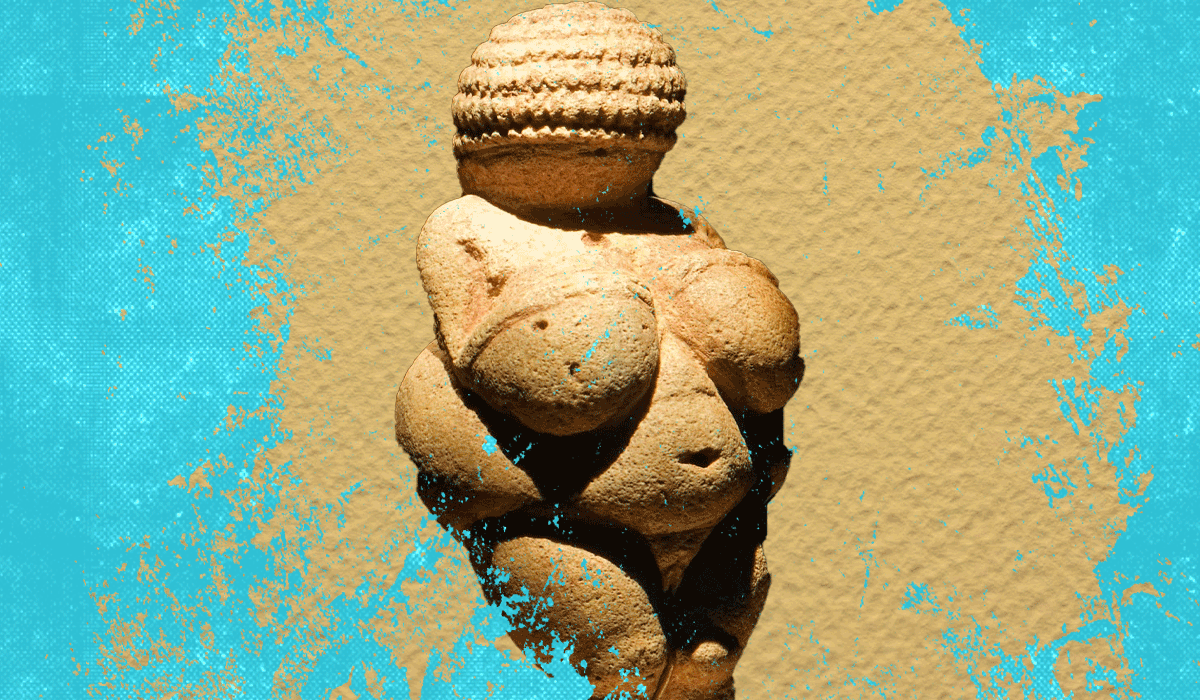

بعض الجوانب الخاصة بطبيعة الأنثى حفزت خيال البدائي وعقله، ما أدى في النهاية لخلق هالة القداسة التي نراها في أقدم التماثيل الأنثوية التي عبدها الإنسان في العديد من الثقافات القديمة.

بدايةً لم يشغل شئ بال الإنسان في العصور القديمة أكثر من الغذاء، والبحث عن رصيد كافٍ من الطعام، كحاجة بيولوجية بحتة وجهت مجمل أفعال البشر في تاريخهم القديم.

لذلك صار كل ما هو “وافر وممتلئ” مثيرًا لانتباهه ومحركًا لخياله.

وصفة الوفرة لصيقة بالمرأة بشكل طبيعي؛ فطبيعتها البيولوجية منتجة بشكل تلقائي؛ لذا جذبت ملامح الجسد الأنثوي خيال الانسان منذ اللحظة الأولى.

نرى ترجمة ذلك في التماثيل المسماة “الإلهة الكبرى” حيث التركيز الأكبر على الأجزاء الممتلئة في جسد المرأة “الأثداء والأرداف” مع التغاضي التام عن ملامح الوجه؛ فالتمثال لا يجسد الوجه بأي شكل، بل ينظر فقط للجانب المنتج للوفرة في الأنثى، وهو ما يفتقده البدائي في الواقع.

العامل الثاني كان ذلك الغموض الذي يحيط بها؛ فالحمل والولادة بدت له ظاهرة غامضة ومحفوفة بالأسرار. كل ما يخصها يدعو للعجب، من طول مدة الحمل، والتغيرات الملموسة المرئية المتعلقة بجسد الأنثى، من تضخم البطن بالجنين، إلى أوجاع المخاض، وصولًا لبزوغ حياة جديدة من رحمها على شكل إنسان مصغر مربوط إليها بحبل دموي، وامتلاء ثدييها باللبن، وإرضاعها للوليد.

ومن جهة أخرى، كان من دواعي العجب أن المرأة تنزف دمًا “تحيض” ولا تموت؛ فالدم – سر الحياة – يفيض منها، وهذا النزف مرتبط بالقمر ودورته الشهرية.

كل هذا مذكور بإلحاح في معتقدات وديانات وأساطير شعوب العالم القديم.

بدا هنا للإنسان القديم أنه توصل لحل لغز المنشأ: ما سر وجود العالم وظهور المخلوقات؟

فمن خلال إسقاط خبرته الإنسانية الخاصة حول الأنثى، كان منطقيًا اعتبار أن ظهور العالم والمخلوقات عملية ولادة كونية كبرى من رحم أم خالدة.

لقد حل لنفسه لغز ذلك الظهور الكوني باعتقاد ديني أسطوري في إلهة أم. قوة خفية كامنة وراء كل تلك المظاهر في الحياة والطبيعة، وخاصة وراء كل ظهور لحياة جديدة وابتلاع لحياة منتهية، أي وراء أشد ظاهرتين من ظواهر الوجود إثارة للدهشة والخوف والإجلال: “الميلاد والموت”.

كل الحضارات القديمة ربطت بين الأم الإلهة وبين الأرض التي تنبت منها الحياة وتعود إليها بعد أن تذوي وتموت،

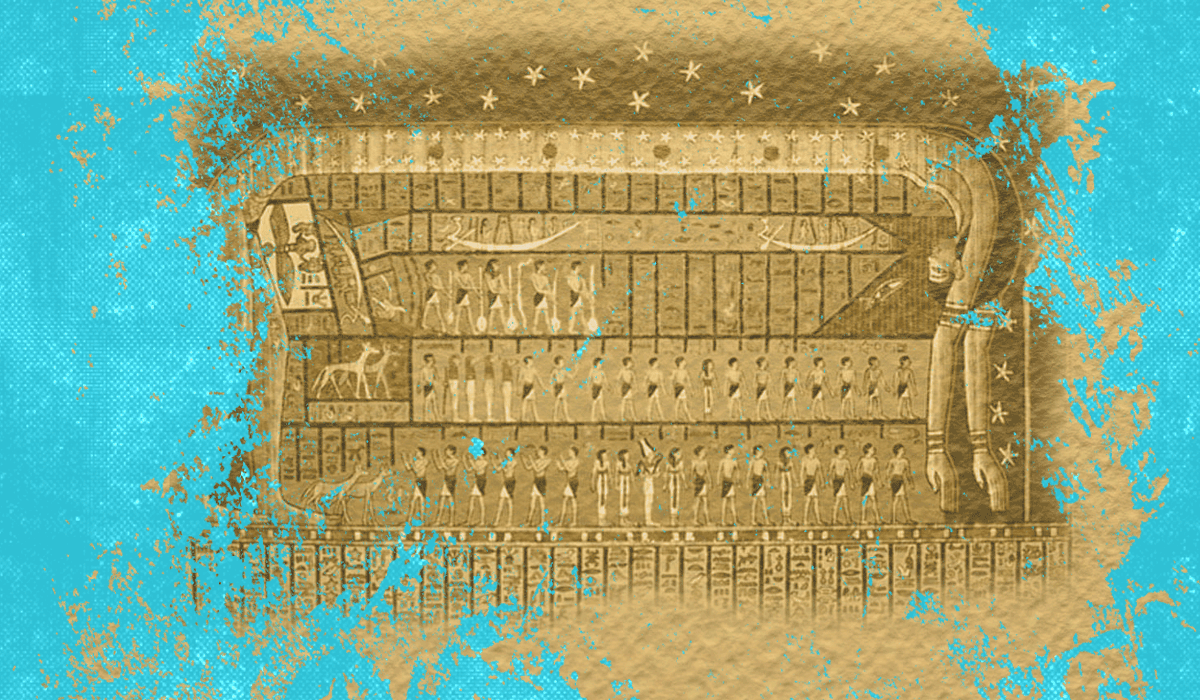

لكن الفكر الديني المصري اختلف عن باقي الثقافات الشرقية في تلك النقطة، فجعل ألوهة الأرض مذكرة، وجعل لها إلهًا مذكرًا هو “جب”، بينما جعل السماء إلهة أنثى هي “نوت”، وهي أحد مظاهر إلهة العرش إيزيس/ آست/ الأم الكبرى.

سبب هذا الاختلاف الجوهري هي طبيعة العقيدة المصرية الخاصة بالانبعاث من الموت، والعود الثاني للعالم. فبقية الثقافات الشرقية، وعلى رأسها بابل، رأت في ظاهرة الموت انتهاء للحياة، فاعتبرت الأرض منشأ الحياة ونهايتها، كما في مفهوم: الهاوية.

أما الديانة المصرية فكان الموت انتقالًا لا انتهاءً للروح؛ فصارت نوت المؤنثة هي السماء التي اعتقد المصريون القدماء صعود الروح إليها بعد الموت، فيعود الميت إلى الإلهة؛ أي إلى الأم التي وهبته الحياة. وبالعودة إلى الرحم الذي ولد منه من قبل، سيولد من جديد!

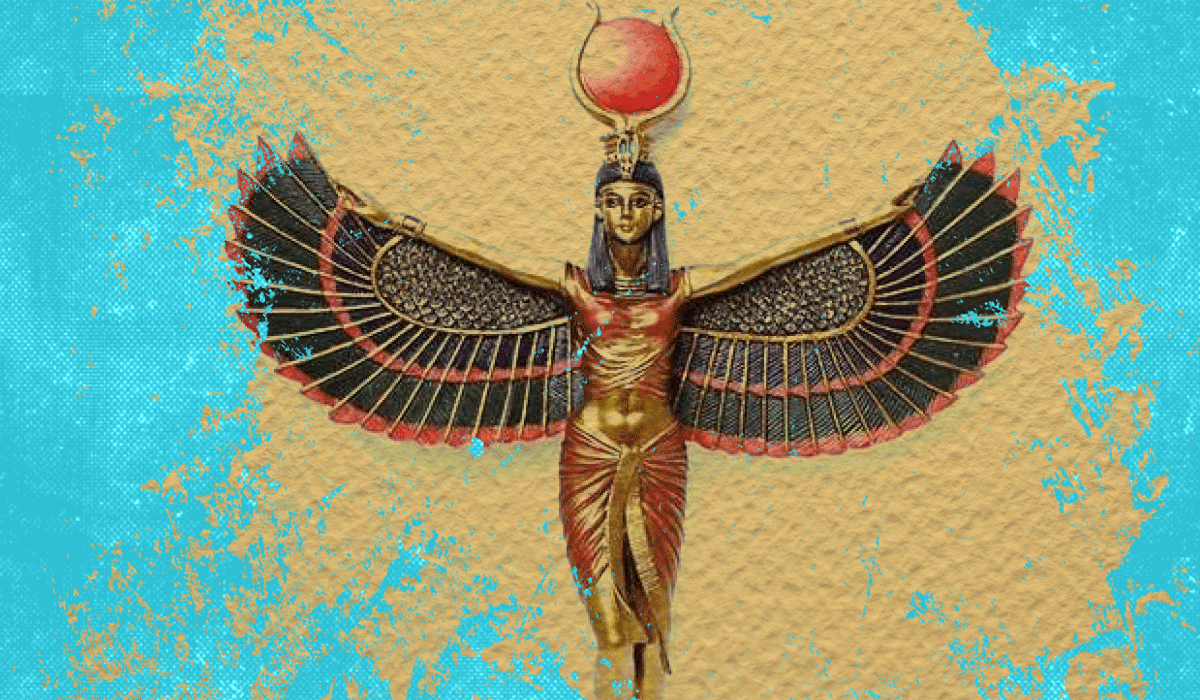

من هنا، سبقت عبادة الأم العظمى كل عبادات الآلهة المذكرة. ففي مصر القديمة مثلًا، سبقت عبادة إيزيس/ ست عقيدة الإله المذكر رع. وحتى بالتحول التدريجي لعبادة الآلهة المذكرة، أو ما يسمى بـ “الاجتياح الباترياركي” الذي أصاب ديانات العالم القديم في مراحله المتأخرة، جاعلًا للأنوثة دورًا ثانويًا، احتفظت إيزيس بمكانتها كأم واهبة للحياة من خلال أسطورة إيزيس وأوزيريس، وانتشرت عبادتها فيما وراء حدود مصر، فوصلت حتى إلى اليونان والرومان كواحدة من عبادات الأسرار.

واقع العالم القديم مر بعدة تغيرات جذرية، كانت السبب الرئيسي في التحول من عبادة الأم الإلهة إلى تقديس إله مذكر، ومنحه الدور المركزي في أغلب الديانات القديمة. عرفت تلك المرحلة بالانقلاب الذكوري؛ فقد كان لظهور المدن التالي على ظهور المجتمعات الزراعية دورًا في تهميش المرأة تدريجيًا؛ إذ تعكس النظم الدينية الظروف الاقتصادية والاجتماعية في العالم القديم.

الفترة بين 800 حتى 200 قبل الميلاد، والتي تسمى «العصر المحوري»، تعتبر ذروة هذا الانقلاب في العالم القديم، فقد ازدهرت طبقة التجار، وبدأ مركز السلطة ينتقل تدريجيًا من سلطة الملك والقصر، والكاهن والمعبد، إلى السوق وسلطة المال.

وكلما تسارعت خطوات التغيير أصبح استقلال الأفراد وعدم التساوي بينهم أكثر وضوحًا. من هنا طورت كل منطقة أفكارًا ومناهجًت مميزة كي تخاطب هذه المشكلات الجديدة، وتحول الشرق الأوسط ككل إلى بيئة ملتهبة.

هذا التغيير الجديد كان يعني تمجيد الصفات الذكورية والقوة العضلية أكثر من تمجيد الصفات الأنثوية؛ فسياسة الحروب والتوسع الإمبراطوري التي بدأت مع السياسة الآشورية كانت عاملًا في تهميش النساء بشكل تدريجي، لتصبحن مواطنات من الدرجة الثانية في تلك المرحلة الحضارية الجديدة.

حتى في أثينا التي مجدت النظام الديموقراطي، لم يمتد مثلها الأعلى هذا ليصل إلى النساء اللواتي عشن في تلك المرحلة في عزلة، وكن محتقرات ككائنات أدنى مرتبة.

أما بالنسبة لديانات العالم القديم، فقد أخذت الآلهة المذكرة الدور المركزي تدريجيًا من الإلهات المؤنثة. في مصر القديمة صار الإله “أتوم” سابقًا على الثنائي القديم “نوت وجب” وهما بمثابة ابنًا وابنة له.

وفي بلاد الرافدين صار الإله “مردوخ الإبن” هو الإله الأعلى والمسيطر على باقي الآلهة، خاصة الإلهة “تعامت”.

الاتجاه للسيطرة الذكورية وتهميش الأنثى لم يلغ مع ذلك الدور الأنثوي في الأسطورة والديانة؛ فبقيت عملية الخلق كما هي، عملية إنجاب كونية من “رحم الفوضى الأنوثية الأولى”، فأتوم يظهر من المياه البدئية، ومردوخ يخلق العالم من جسد الإلهة الأم تعامة.

وإلى جانب هذا، حافظت الديانات الوثنية المتأخرة على الجنس، وهو المرتبط بطبيعة الحال في العقل الشعبي بالإغواء الأنثوي، كجزء طبيعي من شغلة الحياة ذاتها وضعه الإله، ولولاه لما تكاثرت المخلوقات.

في ظل تلك التحولات الجذرية سريعة التطور، كانت اليهودية كجماعة عرقية تطور لاهوتًا خاصًا بها، سيصير مع مرور الوقت أكبر هجمة في تاريخ الدين على الأنوثة، سواء في العبادة الدينية أو في الحياة الاجتماعية.

وبدلًا من مجرد إعطاء الأنثى دورًا ثانويًا في عالم الآلهة، سيجري طمس كل ما له علاقة بالإلهات المؤنثة لحساب إله مذكر واحد، وستتحول مكانة المرأة في المجتمع من خلال مجموعة ضخمة من التشريعات الفقهية والأفكار اللاهوتية من التقديس إلى التدنيس، فالحيض مثلًا – الذي كان علامة على قداسة الأنثى – سيصير في اليهودية رمزًا للنجاسة وغياب الطهارة، وهو الموقف الذي سترثه المسيحية بسبب الاتصال التراثي بينهما، وهو ما سنوضحه لاحقًا.

ليس هذا فحسب، ففي قصة خلق الإنسان، دشنت اليهودية لأخطر فكرة لاهوتية فيما يخص مكانة المرأة، وستظل هي المركز لكل هجوم على المرأة والجنس معًا – وهو ما يختلف أيضًا مع موقف الديانات الوثنية – فقد خلقت حواء من ضلع آدم لتكون تابعة له، كما يوضح سفر التكوين. والخطيئة الأصلية التي أدت تبعًا لفاجعة الطرد من الجنة كانت بسبب ثنائي “الأفعى والأنثى”. ومن المعروف أن الأفعى كانت واحدة من رموز الأنوثة في العالم القديم، لما تملكه من قدرة على التجدد، وما تتميز به من غموض.

الإنسان إذن خرج من جنة السعادة وسقط إلى عالم الشقاء بسبب الأنثى، وصار الجنس وظهور الأعضاء الجنسية علامة على العري والخزي والعار، في موقف سبب تناقضًا آخر خطيرًا فيما يخص النص التوراتي، الذي ظهرت فيه مضامين جنسية عديدة. بل أن طبيعة الشعب اليهودي ظلت، كما يوضح العهد القديم نفسه، سريعة الانغماس في العبادات الجنسية المنتشرة في أنحاء العالم القديم!

الأكثر غرابة كان خطاب الإله للإنسان في سفر التكوين، الذي يقربه كثيرًا من الصورة الوثنية المتأخرة للدين في العالم القديم، وهي متناقضة مع الصورة المتطرفة في قصة آدم وحواء التوراتية، حيث يقول: “بعد أن خلقه على صورته، ذكرًا وأنثى.. وباركهما، وقال لهما أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض واخضعوها”، فلم يتنصل هنا من الجنس أو الجسد بوصفه عارًا وخزيًا، مما يضع كثيرًا من علامات الاستفهام حول طبيعة النص التوارتي!

لم يظهر يسوع كما نرى في الأناجيل الرسمية رؤية جديدة وواضحة تجاه المرأة، لكن بعض المواقف من جانبه، كموقفه من مريم المجدلية ومن المرأة الزانية والمرأة السامرية، أظهرت تغيرًا ملحوظًا عن الموقف اليهودي بالغ التعصب تجاه المرأة.

تحدث معها، ولم يعتبر صوتها “عورة” كما في مواقف آباء الكنيسة.

رغم هذا، فكل ما تعرضه الأناجيل الرسمية للمسيح، من عبارات مقتضبة ومواقف عملية، كان من الصعب أن تساهم في تغيير جذري لوضع المرأة في الثقافة اليهودية والرومانية خاصة، مما سيفسح المجال لكتابات القديس بولس، والتي هي استمرار حقيقي للموقف اليهودي من المرأة. وبما أن بولس الرسول هو الأب الروحي للمسيحية الرسمية، فقد ورثت المسيحية عن اليهودية نظرتها إلى الأنثى، وما فيها من استخفاف بعقلها وبغض لعواطفها واحتقار لجسدها الذي اعتبرته “مكمن الداء، ومصدر الفساد في المجتمع، وأصل الشر في الكون، وبداية لانحراف السلوك الإنساني”.

التراث الروماني واليوناني، في شقه القانوني خاصة، ساعد على تثبيت ذلك الموقف تجاه المرأة في الديانة المسيحية.

لم ينتصر ذلك الاتجاه في المسيحية بسهولة، فقد كانت القرون الأربعة الأولى من الميلاد فترة صراع عنيفة داخل المسيحية نفسها، بسبب البيئة التي نشأت فيها؛ فالتراث القديم للعالم الوثني لا يزال حاضرًا، مما تسبب بدخول الأفكار الخاصة بالديانة في تطور عميق. وعلى هذا الأساس، ظهرت اتجاهات أخرى تفهم الديانة بشكل مختلف، فلم يقبل جميع المسيحيين الإيمان بفرد واحد متفوق، وفهم البعض الرب على أنه متعدد الوجوه، وله صفات ذكورية وأنثوية في آن واحد. واعتقد البعض أن الألوهية مزدوجة الطبيعة: الجانب الأول غير مدرك وهو الأب، في حين أن الجانب الآخر هو النعمة والرحم والأم للجميع. هذه الاتجاهات ستعرف فيما بعد بالاتجاهات الغنوصية التي رفضت أن تكون المسيحية ديانة تقوم على مؤسسة الكنيسة، وعلى ذلك الطابع السلطوي الهرمي، فليس الإيمان بيسوع المسيح هو الخلاص الحقيقي للفرد بل التأمل الداخلي الذي يجعل من الفرد “حكيم متأله”.

نرى في تلك الاتجاهات النبرة الخاصة بالعالم القديم، حيث هناك دور للأنوثة في العالم الإلهي، ففي إنجيل يوحنا الغنوصي العرفاني ظهرت رؤيا الرب وهو يقول: “أنا الآب، أنا الأم، أنا الولد”، فهذه النظرة لطبيعة الثالوث مماثلة للثالوث الزراعي الوثني.

وقد تخلت المسيحية الرسمية – نتيجة لموقفها المتعصب تجاه الأنوثة – عن الضلع الأهم في الثالوث، واستبدلته بكيان غير واضح المعالم، وهو “الروح القدس”، مع وجود إشارة لحقيقة دوره القديم فهو رمز الحياة، كما أن الآب رمز الوجود، والابن رمز العقل.

إذًا، فحقيقة التثليث والخلاص في المسيحية الرسمية كان إعلاء لقيمة الذكور والغض من مكانة الإناث؛ فالمخلص المنقذ للبشرية هو ابن الرب، الذي جاد بنفسه على الصليب لينتزع العالم من براثن الشرور التي أوقعته فيها خطيئة البشر الأزلية، بعد أن عصت المرأة أوامر الرب وأغوت الرجل على التمرد، مستجيبة ومستسلمة لـ “الشيطان/ الحية).

هنا نجد استمرار للفكرة اللاهوتية الرئيسية التي قدمتها اليهودية من قبل، فصار كل ما هو أنثوي مرتبطا بالشر.

ولأن جوهر التراث القديم كان القداسة الأنثوية، كان على المسيحية تدمير كل ما يتصل بهذا التراث؛ لأنه استمرار للشر في العالم.

أما المرأة فكل ما عليها هو الخضوع الكامل للرجل. فكما قال بولس الرسول في رسائله: “لأن الرجل لم ينبع بالأصل من المرأة، بل خلقت من الرجل، ولم يخلق الرجل من أجل المرأة، لكن المرأة خلقت من أجل الرجل”.

الأدب الغنوصي استمر في تقديم صورة مغايرة تقاوم هذا الاتجاه للمسيحية الرسمية، فنرى في نص غنوصي حواء ابنة لصوفيا رمز الحكمة تقول لآدم:

“عش يا آدم، انهض وقف على الأرض، وعلى الفور صارت كلمتها فعلًا، لأنه عندما نهض آدم وقام، فتح على الفور عينيه، وعندما رآها قال: أنت سوف تدعين أم الحياة بسبب أنك التي أعطيتني الحياة” لكن دون جدوى؛ فالتحالف بين السلطة الرومانية وبين الديانة المسيحية في شكلها الأرثوذكسي قضى على كل الاتجاهات المسيحية الأخرى التي كانت تقدم صورة بديلة للمسيح ولطبيعة الديانة.

تشبعت العصور الوسطى والحديثة بتلك الروح الكارهة لكل ما هو أنثوي، وصار الموقف العام لمجمل التيارات الفكرية والدينية هو الحط من شأن المرأة في الحياة، وتهميش دورها الاجتماعي، ورفض أي مشاركة منها في الحياة السياسية.

موضوعات متعلقة

موضوعات متعلقة